党的二十大闭幕不到一周,习近平总书记就到陕西延安和河南安阳考察,深入农村、红色教育基地等进行调研,强调要全面学习贯彻党的二十大精神,坚持农业农村优先发展,发扬延安精神和红旗渠精神,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为实现农业农村现代化而不懈奋斗。这充分体现了党中央对农业农村工作的高度重视。连日来,在距离红旗渠仅有70公里的中国农业科学院棉花研究所,全所党员干部以多种形式深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神,大家纷纷追忆“十万大军战太行”的峥嵘岁月,谋划新征程上“两个一流”的建设蓝图,决心以“定叫山河换新装”的勇气魄力,推进高水平农业科技自立自强,以实际行动续写中棉所精神新篇章。

渠水奔流 赓续红色精神

八百里太行一路向南,在晋冀豫交界处造就了一段峻奇险绝的“北雄风光”。20世纪60年代正值国家三年困难时期,河南省林县(今林州市)人民为改善恶劣生产生活条件,摆脱水源匮乏状况,在一无技术、二无经验、三无材料、经济物资缺少的“三无一少”情况下,在太行山的悬崖峭壁上修建了举世闻名的大型引漳入林灌溉工程——红旗渠,被周恩来总理誉为新中国两大奇迹之一。

“那个时候生活十分困难,有时没有饭吃,就派人到处挖野菜充饥,肚子虽然空落落的,但没有开小差的。当时林县人民想法很简单,宁可苦干不能苦熬,就是苦干一辈子,也要让后代过上好日子!”提起当年修建红旗渠的艰苦情景,中棉所的老同志蒋国柱记忆犹新,“修建红旗渠充分体现了共产党集中力量办大事的优势,兄弟地区和兄弟单位提供了很多帮助,我们所从白壁农场抽调出7台拖拉机支援修渠前线,我还记得当时的口号是,拖拉机嘟嘟响,拆掉犁耙开前方,运来煤,运来药,运来炮锤和钢钎!”

红旗渠展览馆中展示的拖拉机参加红旗渠建设图片

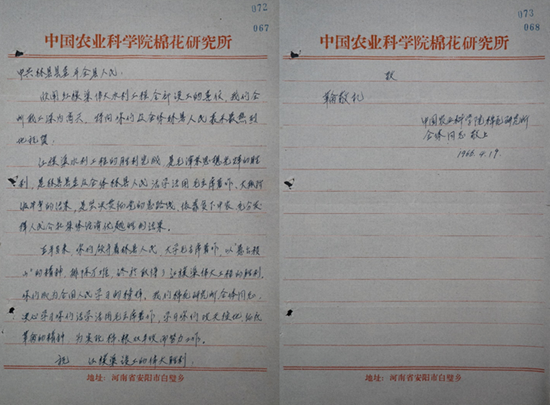

历经5载劈山,10年修渠,全长1500公里的人工天河终于在太行山上建成。在红旗渠竣工通水庆典上,时任安阳地委副书记、林县县委书记杨贵在讲话中专门感谢了中棉所等兄弟单位的大力帮助。通水庆典的前一天,中棉所专门向林县发出贺信,热烈祝贺红旗渠竣工,表示中棉所全体同志决心学习林县人民改天换地、彻底革命的精神,为实现棉粮双丰收而努力工作。

林州市档案馆收藏的中棉所贺信

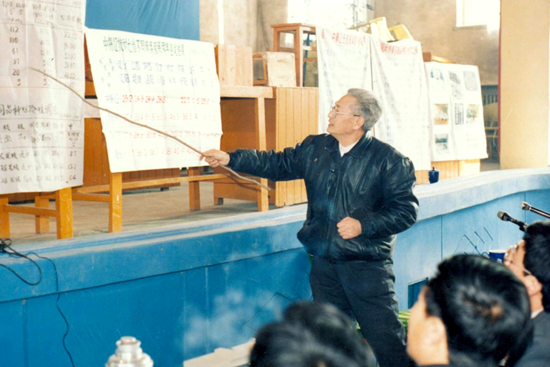

“红旗渠精神之所以被称为是一座不朽的丰碑,除了工程本身的震撼人心,更代表了一个时代的历史记忆,代表了中国共产党人吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神。”中棉所原党委书记李宝玉从北京农业大学毕业后前往安阳工作,“在那种时代精神的感召下,我们大批科研人员义无反顾的来到白璧乡大寒村落户扎根,在棉田边建起实验室,几十年如一日潜心钻研,为祖国棉花产业发展奉献了毕生的心血,形成了‘艰苦奋斗、甘于奉献、勤于实践、勇于创新’的中棉所精神,在自主创新的道路上创造出一流的科研成果。”

中棉所老专家、国家技术发明一等奖获得者谭联望为农民授课

自立自强 勇攀科技高峰

多年来,红旗渠已成为中棉所各级党组织开展培训,汲取精神力量的宝贵源泉。广大干部职工对于红旗渠的故事耳熟能详,时时以红旗渠精神为激励,传承弘扬中棉所精神,在科技自立自强的道路上矢志前行。

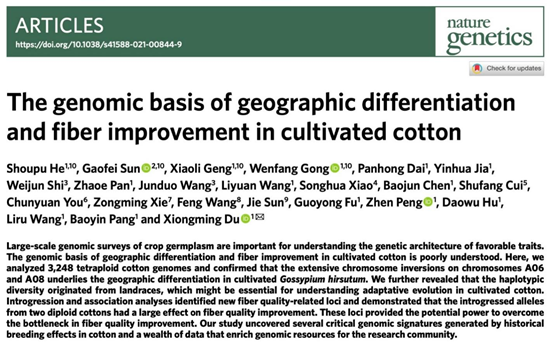

“红旗渠建设过程中,林县人民不依赖国家,不向上伸手,不等不靠——没有工具自己制,没有石灰自己烧,没有抬筐自己编,没有炸药自己造,粮食不够吃就采野菜、吃麦糠,这种自力更生、艰苦奋斗的精神可以说是我们这些年的精神灯塔。”多年来,棉花资源创新利用团队首席科学家何守朴带领团队跑遍全国棉区,获得30多万个表型数据,在实验室内通宵达旦完成数百万个分子标记,靠着艰苦的努力,把我国棉花种质的数量优势逐渐转化为基因资源优势,相关论文发表在国际顶尖期刊《自然·遗传学》,为新时期棉花育种工作夯实了理论基础。

中棉所青年专家何守朴发表的研究论文

“600米长的青年洞是红旗渠的咽喉工程,是施工建设难度最大的地段,当年300多名青年组成的凿洞突击队,经过一年零五个月的英勇奋战,征服这一难关。”中棉所青工委主任郑苍松在这种精神的感召下,深入盐碱地植棉一线,向难度最大的生产问题发起挑战,为我国棉花稳产保供孜孜求索,“绝壁天渠映初心,昔日林县青年凿穿绝壁,今朝我们农科青年也要坚持自立自强,以板凳甘坐十年冷的恒心与韧劲在逆境中锤炼自我。”

中棉所科研人员在新疆阿拉尔盐碱地开展工作

习近平总书记指出,年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神,摒弃骄娇二气,像我们的父辈一样把青春热血镌刻在历史的丰碑上。中棉所科研第十党支部书记、青年专家王香茹长期在新疆开展工作,棉花的主产区在哪,哪里就是她的主战场。今年9月以来,她克服疫情影响,在人员严重不足的情况下,每天下田工作近13个小时,历时2个月与同事们圆满完成了示范田的数据调查、测产、去杂、轧花、考种等各项工作,“我们的前辈实现了第一个百年的奋斗目标,我们要抓紧接力棒,让更多农民分享科技进步的成果,在实现第二个百年奋斗目标的征途中做出我们这一代的贡献。”

中棉所青年党员与到访的环保所党员在红旗渠重温入党誓词

团结奋进 支撑乡村振兴

习近平总书记强调,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。2021年河南先后遭遇罕见秋涝和大规模旱情,中棉所组建2个专家组参加“科技壮苗”行动,深入鹤壁和安阳7个县区开展技术服务。在2022年 “夺夏粮保丰收”专项行动中,中棉所派出多名小麦玉米专家,奔赴河南、山东、新疆等夏粮生产一线,深入田间地头指导夏粮生产。中棉所副所长马雄风在“科技壮苗”行动中担任专家组组长,对党的二十大提出的坚持农业农村优先发展深有体会,“河南省是农业大省,用全国1/16的耕地,生产了全国1/10的粮食、1/4的小麦,可谓是名副其实的‘中原粮仓’,新征程上中棉所要全方位发力支撑河南省乡村振兴,特别是开展常态化科技服务,保障粮食绝对安全。”

中棉所专家深入田间开展科技服务

在修建红旗渠的过程中,广大党员干部身先士卒,干字当头,在工地与民工同吃、同住、同劳动,与群众风雨同舟,血肉相连,实现了全县一盘棋、党群一条心。“红旗渠修建过程中培养了大批优秀的能工巧匠,为改革开放后林州的发展奠定了坚实的基础。”中棉所党委书记高雷兼任院西部中心主任,他带领科研人员驻守新疆昌吉,服务农业主产区,“中国农科院作为国家战略科技力量,针对西部地区特色绿洲农业重大科技问题,大力推进协同攻关,强化成果的试验示范和推广应用。广大科研人员扎根三农主战场,把论文写在乡村振兴第一线,不断为区域农业农村发展开辟新赛道、培育新动能。”

中棉所新品种中棉113在新疆农七师喜获丰收

“社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的,不仅过去如此,新时代也是如此!”习近平总书记的话语掷地有声、鼓舞人心。中棉所精神与红旗渠精神是一脉相承的,60年前,林县人民把红旗渠的精神旗帜插在太行之巅,60年来,中棉所几代专家也把扎根基层、苦干实干的精神带到祖国大地。2个月以来,中棉所所长李付广带领全所科研人员深入学习党的二十大精神,谋划中棉所发展蓝图。“红旗渠的成功离不开党组织的运筹帷幄,十余年的艰苦工程离不开科学的制度安排。新征程上,中棉所要赓续红色血脉,继续深化改革,不断加强一流学科和一流研究所建设,在育种、栽培、植保等领域持续开展关键核心技术攻关,以重大品种为核心推动农机农艺相融合,持续推进‘生产加工—纺织服装—服务贸易’棉花全产业链一体化发展,做强新疆棉花品牌,为加快建设农业强国,实现乡村全面振兴做出更大的贡献!”