10月26日-27日,“2025农业绿色发展论坛暨第三届中国农业绿色技术产业大会”在江苏南京召开。

大会以“绿色生产力与农业绿色科技创新”为主题,采用“1+11+1”模式,即1场主论坛、11场平行分论坛、1场农业绿色科技展,汇聚国内院士、专家学者、行业龙头企业等政产学研各界代表,围绕绿色生产力、标准化建设、绿色产业化、绿色金融等开展深度交流研讨,聚焦智慧农业、资源高效利用、全链条数字化装备、作物新品种创制应用等领域,分享最新创新理念与实践成果,为我国农业全面绿色转型注入强劲动能,助力加快农业农村现代化迈出坚实步伐。大会包括领导致辞、主旨报告、交流研讨、农业绿色技术新成果报告、中国农业绿色发展研究会团体标准发布、分支机构专题研讨及2025农业绿色科技展等环节。江苏省南京市人民政府副市长许峰,农业农村部发展规划司副司长金书秦出席会议并致辞。

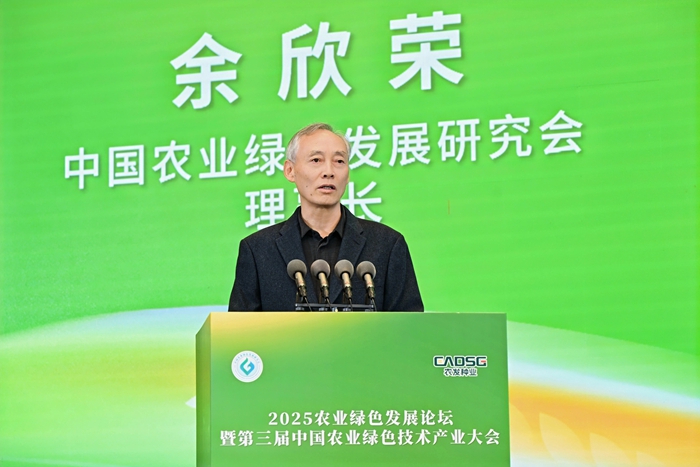

中国农业绿色发展研究会理事长余欣荣作了题为《发展绿色生产力,必须做好农业绿色技术标准化大文章》的主旨报告,余欣荣从深化战略认识到明晰实施路径,再到创新工作举措,层层递进、系统深入地阐述了推进农业绿色技术标准化建设的重大意义、内在机理和实践要求。报告指出,农业绿色技术标准化建设,既是推动农业绿色发展的战略路径和基础性工程,也是一场深刻的技术革命,更是一场深刻的制度变革,其水平高低直接决定了农业绿色发展的质量、速度和可持续性。报告强调,农业绿色技术标准化体系是推动农业生产方式由单纯追求产量目标向增产增收、资源高效、环境友好、富裕健康多目标协同推进的系统性工程,需要经过“技术研发-标准制定-产业应用”螺旋上升的动态过程。报告指出,应科学、依规推进农业绿色技术标准化工作,坚持绿色导向性和科学规范性。同时,应加强组织领导、强化人才队伍建设、调动涉农主体参与农业绿色技术标准化体系建设的积极性、加大政策支持与投入力度,为发展绿色生产力注入强大动能。

中国工程院院士、山西农业大学教授徐明岗作了题为《我国农业绿色技术发展态势》的主旨报告。徐明岗从粮食安全、产前投入、生产过程、产后加工、废弃物资源利用以及“双碳”战略等多个维度,系统梳理了当前农业绿色技术的整体发展态势。同时,围绕技术研发、成果转化和农技服务等方面,深入分析了农业绿色技术当前面临的问题与挑战。报告指出,应强化原创性农业绿色技术研发,以智能化、标准化、集成化为推进路径,健全覆盖全产业链的农业绿色发展标准体系,大力培育交叉融合技术人才,构建多学科、多领域协同攻关的新格局。

大会交流研讨环节邀请中农发种业集团股份有限公司董事长何才文、南京国家农创中心党工委书记、管办主任周蓉蓉、中国光大银行乡村振兴金融部副总经理陆文萍、江苏省淮安市淮阴区人民政府副区长范晓东等四位来自中央企业、国家农创中心、金融机构、现代农业产业园方面的代表,从实践探索、模式创新等角度进行交流发言,分享各领域推动农业绿色发展的成功经验和有益做法。

在《推动种业振兴 支撑农业绿色发展》报告中,何才文从绿色品种、绿色栽培、绿色订单、绿色基地四个方面,详细介绍了农业绿色技术在推动种业振兴、支撑农业绿色发展中所取得的成效,激励种业科技创新企业在农业生产中不断推动我国农业向操作机械化、资源集约化、管理智能化发展。

在《积聚资源 协同推进农业绿色科技创新》报告中,周蓉蓉阐述了南京国家农创中心作为国家级农业科创中心集聚科技、人才、产业等创新要素,搭建科研、高校、企业创新平台,实现“研产贯通”,推动农业科技创新,特别是在“绿色投入品”“绿智融合”“农业双碳”等方面,聚力协同创新,加快成果转化提速增效。

在《绿色金融服务农业绿色低碳转型的实践》报告中,陆文萍分享了拓展涉农信贷服务、构建“农业+产业+绿色+科技”金融生态链、金融数字化赋能、集团内部协同等成效,加强绿色农业保险与金融工具的深度结合,积极探索“绿色金融+普惠金融+农业碳汇”融合发展的创新模式。

在《现代农业产业园推动农业绿色发展的经验》报告中,范晓东分享了淮阴区通过“生态化改造+社会化服务+全流程监管”模式,构建水循环生态网和畜禽粪污资源化闭环利用体系,形成“养殖—粪污—种植—粮食—饲料”绿色种养循环,实现了“水稻+生猪”生态循环产业链,推动农业绿色低碳转型。

在农业绿色技术新成果报告环节,会议邀请中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长吴文斌、益海嘉里研发中心总监刘春明、上海联适导航技术股份有限公司行业拓展部总经理高培源、深圳数影科技有限公司CEO石广霄和新疆国欣种业有限公司董事长卢怀玉等来自科研院所和企业的代表,分享了5项具有代表性的农业绿色技术成果。会议邀请中国工程院院士、南京农业大学教授沈其荣就5项技术代表专家组宣读点评意见。

在《天空地一体化绿色生产决策系统》报告中,吴文斌分享了该系统在农业绿色技术方面的应用价值,它融合卫星遥感、无人机巡田与地面传感网络,基于“边缘智能体+云边协同”架构,实现农田数据的“即采即用”,可获取作物长势、病虫害预警、非粮化识别和产量预测等精准服务,为“政产用”提供动态、高效的决策支持。

在《谷物加工副产物资源高效利用绿色技术》报告中,刘春明分享了益海嘉里集团构建的水稻循环经济模式。通过系统性创新,将米糠生产高营养稻米油、稻壳用于绿色能源、绿色制造,实现副产物“吃干榨净”,显著提升资源利用效率,加快粮食加工业高值化、低碳化的绿色转型,有力支撑粮食安全与“双碳”目标的协同推进。

在《水稻全程无人化绿色生产技术》报告中,高培源介绍了一套基于北斗高精度定位与智能农机的无人化生产体系,覆盖“耕、种、管、收”全环节,可大量减少劳动力、降低化肥农药使用量、提升土地利用率,逐步形成“可复制、可推广”的智慧农场,促进传统农业向标准化、集约化、无人化发展。

在《生猪全链条数字智能养殖装备技术》报告中,石广霄分享了“FPF未来猪场”全链条数字智能养殖系统,它通过AI大模型、电子耳标、精喂仪与分栏群喂系统,实现从配种到出栏的猪只全生命周期精准管理,提升畜牧业生产效率与生物安全水平,为畜牧业从经验驱动迈向数据驱动提供了切实可行的路径。

在《高油高蛋白低酚棉品种创制及应用》报告中,卢怀玉分享了河北农业大学与新疆国欣种业联合育成的低酚棉新品种,将棉酚含量降至安全阈值以下,棉籽可直接加工为食用油和高蛋白饲料,茎叶亦可作为优质饲草,实现“棉-粮-油-饲”四元协同,探索兼顾纤维、油料与饲料安全的多功能农业新路径。

沈其荣表示,五项技术共同勾勒出一条贯穿“产前-产中-产后”、融合“种植-养殖-加工-决策”的现代农业发展主线,既回应了保障粮食安全、推动农业绿色低碳转型等国家战略需求,也正深刻影响农业的生产方式、产业形态与价值链条。他强调,要进一步加强跨学科协同、加快标准体系建设、完善成果转化机制,让科技创新真正扎根田野、服务农民、惠及民生。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长、中国农业绿色发展研究会副理事长吴文斌发布中国农业绿色发展研究会10项团体标准(见附件1)。会议指出,要坚持科技创新引领,加快制定一批资源节约、环境友好型标准,构建覆盖全产业链的绿色技术标准体系,发挥标准在农业绿色低碳转型中技术支撑和制度保障的关键作用,为推动农业全面绿色转型和建设农业强国提供坚实基础。

专题研讨环节,中国农业绿色发展研究会各分支机构分别围绕“耕地资源保护利用与农业区域发展”“智慧农业与绿色发展共融共生”“农业灾害与气候韧性”“田间生态效应长期固定观测数据采集整合”“政产学研用协同共促道地中药材品质提升”“绿色吨半粮创建与农业绿色低碳”“标准化助力农业绿色科技创新应用”“种养循环绿色技术产业化”“发展设施农业提升农业新质生产力”“能源加材料 万物秸秆造”“杂交马铃薯前沿进展与产业发展”等11个专题开展深入研讨。

本次大会由中国农业绿色发展研究会主办,中农发种业集团股份有限公司、南京农创园科创投资集团有限公司、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司协办。来自农业农村部相关司局、中国农业绿色发展研究会各分支机构负责同志及会员代表、科研院所及高校、相关领域专家学者、涉农创新型企业及新闻媒体代表近600人参加。

大会同期举行2025农业绿色科技展,汇聚国内科研院所、高等院校、涉农企业、现代农业产业园,集中展现全国有代表性的农业绿色科技前沿技术成果。本次展览共设农业绿色技术、科技创新企业、资源循环利用、现代农业产业园4个板块,旨在向社会宣介新技术、推广新模式、转化新成果,为推动农业绿色低碳转型发挥积极作用。

大会同期召开中国农业绿色发展研究会理事会,系统总结了2025年中国农业绿色发展研究会工作,分支机构作经验交流,审议研究会三项管理制度和研究会新一届理事会负责人候选人名单,公示研究会下一届全体会员名单。

附件1:

2025年度中国农业绿色发展研究会十项团体标准

1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所和中国农业绿色发展研究会牵头制定的标准《农业绿色技术固定观测数据采集规范 第1部分:粮棉油类》。该标准规定了粮棉油类作物的农业绿色技术固定观测数据的采集方式及技术流程、采集内容、要求及记录规范等内容,适用于小麦、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜等粮棉油类作物在大田种植中的农业绿色技术固定观测数据的采集。此标准破解了粮棉油领域农业绿色技术观测数据“采集不统一、口径不一致、共享难度大”的痛点,为节水控肥、减排固碳、绿色轻简化栽培等技术的效果量化提供了数据保障,可推动绿色技术从“经验推广”向“数据驱动”转型。

2.中国农业科学院作物科学研究所牵头制定的标准《稻田甲烷减排种植技术规程》。该标准规定了稻田甲烷减排种植的育秧、整地、增氧栽培等主要技术流程,适用于水稻主产区的稻田甲烷减排种植。此标准改变了传统水稻种植泡田和高强度搅浆等方式,并通过增密控水增氧栽培技术,实现了三大稻区水稻产量平均增产6.6%的同时,减少甲烷排放45%,单位产量排放下降49.3%,其推广应用可为农业碳达峰碳中和目标落地提供技术支撑。

3.华智生物技术有限公司牵头制定的标准《智能温室蔬菜绿色生产信息采集规范》。该标准规定了智能温室蔬菜绿色生产的信息采集内容与设备、数据格式与传输、运行维护要求,适用于以智能温室蔬菜绿色生产为目的的生产信息采集。此标准解决了温室生产“环境数据与生长数据脱节、投入品信息追溯不畅”等问题,推动温室蔬菜生产从“人工经验管理”向“精准绿色管控”升级,可为设施农业低碳化提供技术规范。

4.慧诺瑞德(北京)科技有限公司牵头制定的标准《高通量植物表型平台建设与运行规范》。该标准规定了高通量植物表型平台的建设规模与平台选型、自动化系统布设、数据采集和分析、安全运行维护等内容,适用于需要培养植物与表型鉴定的空间区域内高通量植物表型平台建设与运行。该标准作为行业首批发布标准之一,破解了当前表型平台建设“设备选型混乱、数据标准不一、运行效率差异大”的行业痛点,为优质种质筛选、绿色育种技术研发、植物表型鉴定和分析提供标准化支撑。

5.中国农业科学院作物科学研究所牵头制定的标准《东北玉米大豆轮作条耕覆秸技术规程》。该标准规定了东北玉米季及大豆季田间轮作管理要求,核心技术环节为条耕覆秸、播种与侧深施肥一体化作业,适用于东北地势平坦、年活动积温≥2300 ℃的玉米大豆轮作种植区。该标准构建了“用地与养地结合”的保护性耕作技术体系,通过规范条耕秸秆侧抛覆盖还田技术,可使玉米和大豆增产的同时,减少风蚀,增加土壤蓄水保墒能力,达到作物丰产与农田培肥增碳协同。

6.慧诺云谱(海南)科技有限公司牵头制定的标准《植物表型物联网系统监测规范》。该标准规定了植物表型物联网系统监测的构架及要求、监测点选址与设备布设、监测要求等内容,适用于植物表型物联网系统监测的设计、布设和运行维护。此标准填补了植物表型物联网技术标准的空白,实现了植物形态、长势、组分含量等的实时监测,为推进农业精细化生产提供了更加精准的数据支撑,可助力农业从“资源依赖”向“科技驱动”转型。

7.华智生物技术有限公司牵头制定的标准《高通量动植物基因分型平台技术规范》。该标准规定了高通量动植物基因分型平台的架构、样本管理与提取、文库构建、基因测序、数据分析、数据质量与安全等技术规范,适用于高通量动植物基因分型平台建设与运行。此标准建立了基因型分型“流程标准化、数据可溯源、结果可比对”的技术体系,解决了传统分型“效率低、成本高、结果一致性差”的难题,可推动育种模式从“经验筛选”向“精准设计”跨越。

8.中国农业科学院作物科学研究所牵头制定的标准《农作物野生近缘种种质资源调查和收集规范》。该标准规定了农作物野生近缘种种质资源调查和收集的程序及相关要求,适用于农作物野生近缘种质资源调查收集工作。此标准围绕生物多样性保护与种业振兴需求,解决了野生近缘种收集“无序采集、保存失范”的问题,可为抗逆育种、基因资源保护提供基础支撑,筑牢农业绿色发展的种质资源根基。

9.三亚市农业农村局和三亚市热带农业科学研究院牵头制定的标准《榴莲产品全程可追溯规范》。该标准确定了榴莲产品全程追溯流程、追溯信息项、信息管理、追溯码编码与载体、质量问题处置等内容,用于榴莲产品的种植、加工、运输及销售等环节的信息追溯。此标准构建了榴莲产品“种植-加工-运输-销售”全过程追溯体系,通过追溯码实现了四大环节关键信息可查可追溯,可推动榴莲产业从“经验管控”向“数字可信”转型。

10.颍上县农业绿色发展推进中心牵头制定的标准《沿淮区生态稻田数字化建设技术规范》。该标准规定了生态稻田数字化建设的要求、数字化管理平台构建及管理等内容,适用于沿淮区域生态稻田数字化建设。此标准融合生态保护与数字技术的双重要求,明确了“大田建设—平台搭建—数字化管理”的一体化建设标准,解决了传统生态稻田管理粗放、资源及效益难量化的问题,可推动稻田从“单一生产”向“生态—经济—碳汇”多功能协同转型。