近日,中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所种植废弃物清洁转化与高值利用创新团队通过分子组学解析和全生命周期评价,揭示了秸秆转化中链脂肪酸过程的微生物功能模块化机制及环境经济可持续性。相关研究成果发表在《水研究(Water Research)》上。

秸秆自然水解酸化路径常面临乳酸乙酸选择性欠佳、共同富集难度大等问题。重塑微生物群落有助于定向调控乳酸和乙酸的生成,提高中链脂肪酸的生成效率。然而,水解酸化调控影响功能微生物的定向组装机制仍缺乏系统研究。

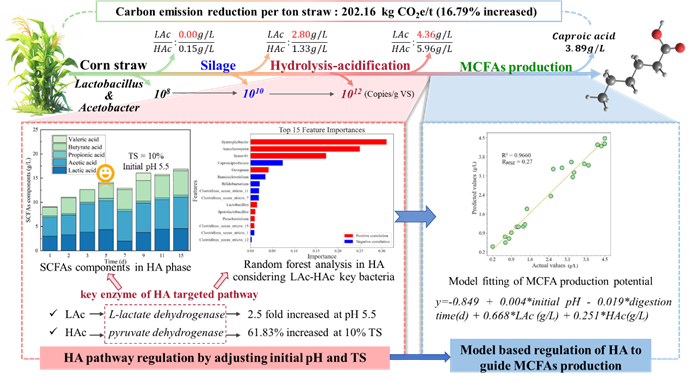

该研究建立了完全模块化、资源循环利用的中链脂肪酸可持续供应反应体系。聚焦玉米秸秆水解酸化进程,系统揭示了乳酸-乙酸生成的微生物群落协同代谢机制。研究表明,秸秆短程黄贮、适宜的水解酸化底物浓度及初始pH环境加速了乳酸-乙酸生成进程,利用人工智能解析了代谢路径并揭示关键酶和关联微生物,通过定向调控提高了中链脂肪酸的生产潜力,获得了较为准确的产酸预测模型。全生命周期评估表明该技术路线具有环境和经济优势,为秸秆高值利用路径选择提供理论依据。

该研究得到国家重点研发计划、中国农业科学院科技创新工程等项目的支持。(通讯员 王佳)

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124628